Meine PV-Anlage ist natürlich nicht vom Solarspitzengesetz betroffen. Dieses neue Gesetz gilt nur für Anlagen, die nach dem 25. Februar 2025 in Betrieb genommen wurden. Ich will in diesem Beitrag einmal die praktischen Auswirkungen zeigen, die sich bei meiner Anlage ergeben hätten, wenn sie nach dem 25. Februar in Betrieb gegangen wäre. Da ich einen dynamischen Stromtarif nutze und meine Einspeiseleistungen über meine Haussteuerung protokolliere, kann ich recht gut ermitteln, welche Einspeisevergütung mir theoretisch entgangen wären.

Wie funktioniert das Solarspitzengesetz?

Das Solarspitzengesetzt soll in erster Linie mehr Flexibilität ermöglichen und u.a. den Einsatz von Smartmetern und Batteriespeichern ankurbeln. Wenn zuviel Solarstrom ins Netz eingespeist wird, kann dies zu einem Überangebot an Strom führen. Wie bei Überangeboten üblich, sinken dann die Preise.

Da die Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen immer mehr gestiegen ist, will man mit dem Solarspitzengesetz dafür sorgen, dass zu den Zeiten mit dem größten PV-Ertrag, nicht so viel Solarstrom ins Netz eingespeist wird. Dies versucht man nun durch die Maßnahme, dass es zu den Zeiten mit negativen Strompreisen keine Einspeisevergütung gibt.

Keine Einspeisevergütung oder übergangsweise Einspeisebegrenzung

Normalerweise sollte vom Netzbetreiber bzw. dem zuständigen Messstellenbetreiber auch ein intelligentes Messsystem eingebaut werden. Nur so wäre der Netzbetreiber in der Lage, festzustellen, welcher eingespeiste Strom nicht vergütet werden muß. Der Einbau entsprechender Messgeräte ist allerdings in Deutschland sehr zäh. Ich habe mich neulich selbst darum gekümmert und nun mittlerweile ein sogenanntes iMSys. Wir werden aber gleich sehen, dass es vielleicht sogar Vorteile bringt, wenn ein solches iMSys nicht so schnell eingebaut wird.

Solange ein iMSys noch nicht verbaut ist und man die Einspeisemenge nicht feststellen kann, muß man die eigene Anlage in Bezug auf die Einspeisung auf 60% der Gesamtleistung der Anlage beschränken. Gemeint ist die Wirkleistung zu jeder Zeit der Einspeisung und nicht die Menge über einen bestimmten Zeitraum. Tatsächlich war meine Anlage zu Beginn auf 70% Einspeiseleistung beschränkt. Eine ähnliche Regelung hat es also schon einmal gegeben. Das bedeutet beispielsweise bei einer 10kWp, dass diese zu jederzeit maximal 6kWh einspeisen darf.

Die 60% Beschränkung ist eigentlich relativ unkritisch und dürfte nur Südanlagen wirklich treffen bzw. Anlagen in Süddeutschland, da hier insgesamt höhere Erträge erzielt werden. Eine 10kWp PV-Anlage in Ost-/West-Ausrichtung dürfte nur selten die 6kWh PV-Erzeugung erreichen oder nur für sehr kurze Zeit. Die Begrenzung fällt dann wahrscheinlich kaum auf.

Vorteil bei der Begrenzung der Anlage, also ohne intelligentes Messsystem, ist der Fakt, dass sämtliche Einspeisemengen bezahlt werden. Man kann ja nicht feststellen, ob die Einspeisung während negativer Strompreise erfolgt. Nachteil ist, dass die Beschränkung nicht nur für Zeiten mit negativen Strompreisen gilt, sondern zu jeder Zeit einzuhalten ist.

Kompensation für entgangene Einspeisevergütung

Für die entgangene Einspeisevergütung in den 20 Jahren der Förderung gibt es auch eine Kompensation. Hierbei wird die Anzahl der Viertelstunden pro Jahr ermittelt. Diese Info muß demnächst immer öffentlich bereit gestellt werden. Diese Anzahl wird mit 0,5 multipliziert sowie auf die nächste volle Viertelstunde aufgerundet. Man erhält damit die sogenannten Volllastviertelstunden. Nach der 20-jährigen Förderung wird die Summe über alle Jahre ermittelt.

Nach der 20-jährigen Förderung wird nun der Zeitraum verlängert, in dem man noch eine Einspeisevergütung bekommt. Die Dauer richtet sich nach der Menge der Volllastviertelstunden, die man in den 20 Jahren gesammelt hat. Die aufgelaufene Anzahl der Volllastviertelstunden, die man pro Monat abbauen kann, ist im Gesetz fest definiert. Zu Zeiten von negativen Strompreisen wird weiterhin keine Einspeisung vergütet. Nach dem ursprünglichen Förderzeitraum gibt es dann aber auch keine Kompensation mehr dafür.

| Monat | Anzahl |

|---|---|

| Januar | 87 |

| Februar | 189 |

| März | 340 |

| April | 442 |

| Mai | 490 |

| Juni | 508 |

| Juli | 498 |

| August | 453 |

| September | 371 |

| Oktober | 231 |

| November | 118 |

| Dezember | 73 |

| Summe pro Jahr | 3.800 |

Entwicklung der Zeiten mit negativen Strompreisen

Die Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen sind in letzter Zeit stark angestiegen. 2016 gab es nur 97 Stunden mit negativen Preisen im gesamten Jahr. Im Jahr 2019 waren es schon 211 Stunden und im Jahr 2020 stieg die Zahl auf 298 an. Nachdem sie in den Jahren 2021 und 2022 zunächst wieder gesunken waren, gab es seit 2023 immer wieder neue Spitzenwerte. 2023 gab es 301 Stunden mit negativen Strompreisen und 2024 waren es dann schon 457 Stunden.

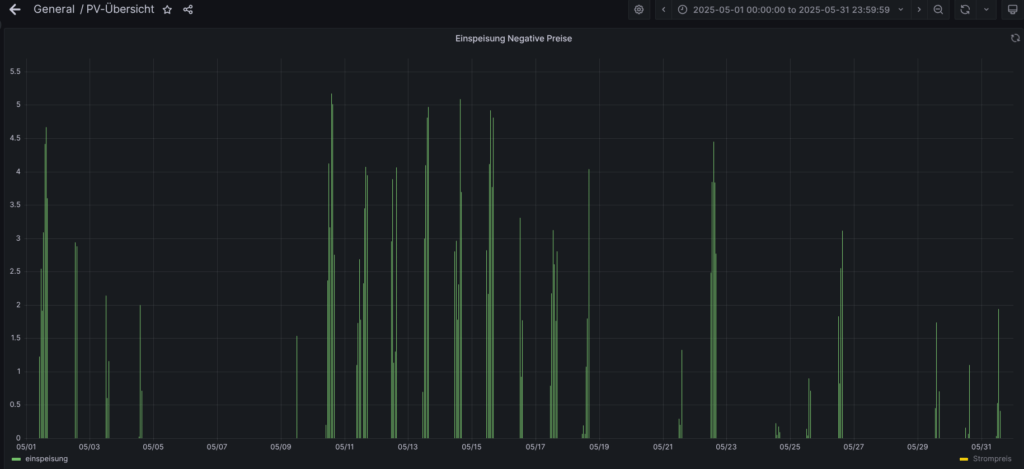

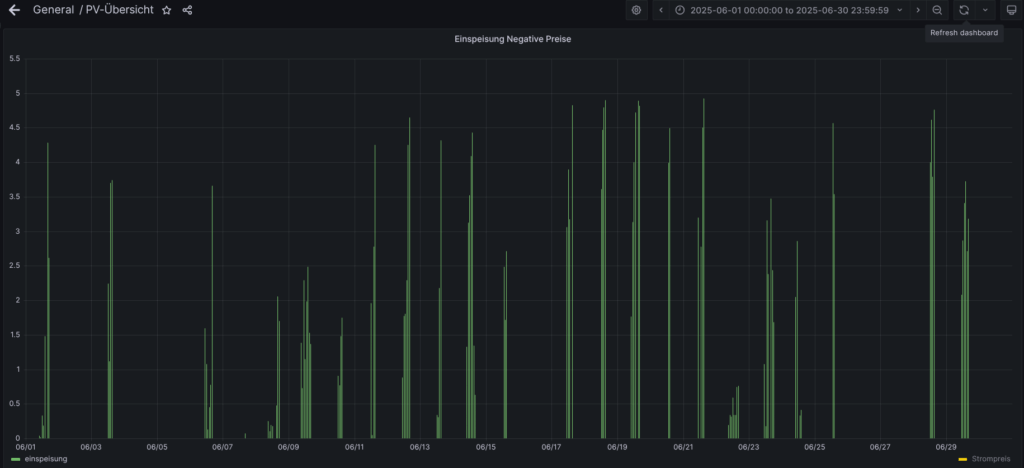

Im ersten Halbjahr 2025 gab es bereits 389 Stunden, der Juli war allerdings mit 12 Stunden sehr zurück haltend. Die meisten negativen Preise gab es im Mai und Juni.

Man sieht also, dass das Thema negativer Strompreise schon sehr relevant ist. Die negativen Preise kommen aber sicherlich nicht nur durch viel PV- oder Windstrom, sondern sicherlich auch durch die schwächelnde Wirtschaft. Bei mehr Wachstum wäre der Strombedarf sicherlich auch höher, so dass sich die Preise höchstwahrscheinlich anders entwickelt hätten.

Bleiben wir bei unserem Beispiel mit der 10kWp PV-Anlage. Hier liegt die aktuelle Einspeisevergütung bei 7,87ct pro kWh. Rechnen wir einmal mit einem sehr hohen Einspeisewert von 8kWh, der in der Praxis sicherlich äußerst selten erreicht wird, hätte man im ersten Halbjahr 2025 etwa 245€ an Einspeisevergütung verloren.

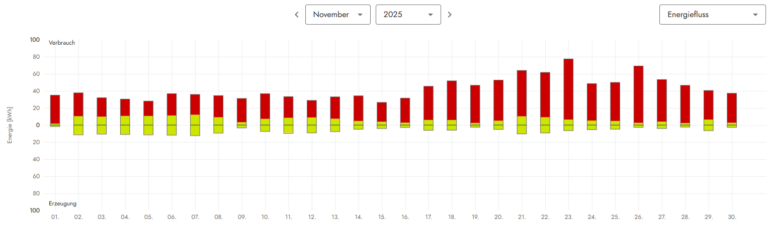

Nachfolgend habe ich mal die Einspeisung für jede Stunde mit negativen Strompreisen meiner Ost-/West PV-Anlage mit 9,86kWp dargestellt. Hier ist u.a. zu erkennen, dass ich mit meiner Anlage nie an die 60% Grenze heran gekommen wäre. Allerdings habe ich auch schon einige Maßnahmen umgesetzt, damit möglichst viel Strom zur Mittagszeit verbraucht wird.

Simulation des Solarspitzengesetz mit meiner 9,86kWp Ost-/West PV-Anlage

Für die Simulation habe ich die Stunden negativer Strompreise in 2025 bis heute ermittelt, sowie die entsprechende Einspeisung zu diesen Zeiten. Nicht berücksichtigt habe ich, dass das Gesetz erst Ende Februar in Kraft getreten ist. Im Januar gab es nämlich auch schon einige negative Strompreise. Weiterhin nehme ich einfach mal an, dass die Anzahl in jedem Jahr gleich ist.

Leider hatte ich die Strompreise nur als Bruttopreise protokolliert, so dass ich bei der Auswertung ein paar kleinere Abweichungen haben. Bei meinen Werte habe ich ein paar Stunden zuviel, was aber in Summe keinen großen Effekt hat. Die ganze Rechnung soll auch nur als grober Richtwert dienen, damit man überhaupt einmal versteht, welche Auswirkungen das Solarspitzengesetzt in der Praxis hat.

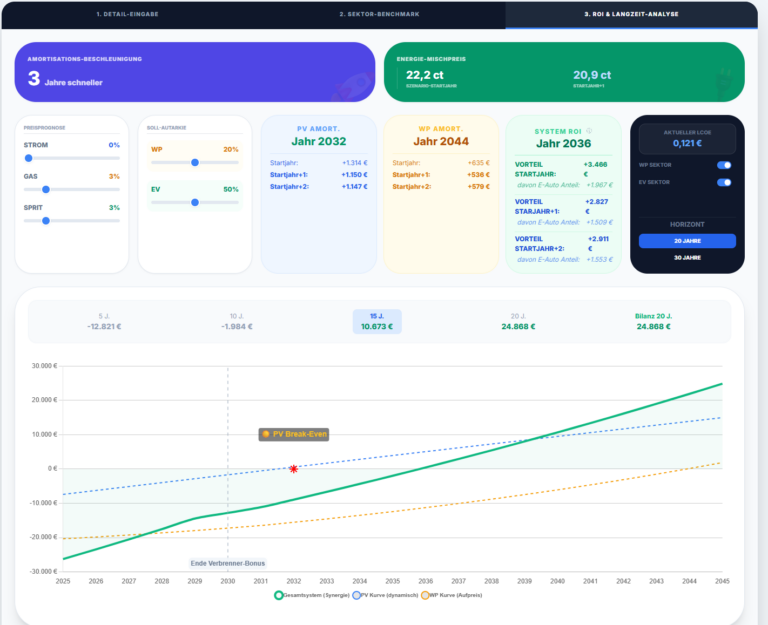

Für die Einspeisevergütung nehme ich den aktuell gültigen Betrag von 7,87ct pro kWh. Laut der eigenen Wirtschaftlichkeitsberechnung meiner PV-Anlage spare ich pro Jahr etwa 900€. Die Amortisationszeit hätte bei meiner Anlage mit Kosten von ca. 14.000€ also bei ca. 15-16 Jahren gelegen.

Für meine Anlage habe ich nun 466 Stunden mit negativen Strompreisen bis zum 18.08. ermittelt. In dieser Zeit hatte ich eine gesamte Einspeiseleistung von 868kWh. Allerdings sehen meine Einspeisewerte wahrscheinlich schon ein wenig besser aus, als im Schnitt ähnlicher Anlagen. Das liegt unter anderem daran, dass zu sonnenreichen Stunden oft ein E-Auto geladen wird oder Großverbraucher, wie Spülmaschine und Waschmaschine laufen. Zusätzlich habe ich die Warmwasseraufbereitung über die Wärmepumpe in die Mittagszeit gelegt.

Mit den ermittelten Werten hätte ich also ca. 68€ Einspeisevergütung im Jahr 2025 verloren. Auf 20 Jahre gerechnet wären dies 1.360€. Die Amortisationszeit würde sich damit geringfügig auf etwa 16 bis 17 Jahre verlängern. Nun müssen wir uns noch die Kompensation anschauen.

Die 466 Stunden entsprechen 1.024 Volllastviertelstunden. Auf 20 Jahre hochgerechnet kommen wir in meiner Simulation auf 20.480 Volllastviertelstunden. Damit würde sich die Zeit, in der es eine Einspeisevergütung gibt um 5 Jahre und 5 Monate verlängern.

Die Höhe der Einspeisung in dieser Zeit habe ich aus dem Wert meiner Einspeisung aus 2023 und 2024 grob hochgerechnet und pro Jahr mit ca. 3.300kWh angenommen. Hierbei habe ich die Zeiten mit negativen Strompreisen bereits mit eingerechnet und den Wert etwas reduziert. Allerdings würde ich davon ausgehen, dass die negativen Strompreise in den nächsten 5 bis 10 Jahren wieder deutlich abnehmen werden. Da meine Glaskugel hier aber nicht eindeutig ist, rechne ich einfach mit den gleichen Werten über den gesamten Zeitraum.

In den 5 Jahren und 5 Monaten der Kompensationszeit würde ich in etwa 17.000 kWh einspeisen. Damit würde ich theoretisch dann 1.338€ erwirtschaften. In Summe bedeutet dies, dass ich mit dem Solarspitzengesetz über den gesamten Zeitraum einen „Verlust“ von 22€ erlitten hätte. Unter Berücksichtigung der äußerst groben Berechnung zeigt sich also, dass das Solarspitzengesetz in Summe betrachtet, keine wesentliche Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage hat. Lediglich die Liquidität bzw. die Amortisationszeit leidet ein wenig darunter.

Fazit

Das Solarspitzengesetz hat auf die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage grundsätzliche keine wesentlichen Auswirkungen. Natürlich hängt es von den individuellen Gegebenheiten ab. Meine Simulation mit den Echtdaten von meiner PV-Anlage liefert nur eine grobe Annäherung.

Allerdings kann man durch einige Maßnahmen sogar die Gesamtwirtschaftlichkeit positiv beeinflussen. Durch den geschickten Einsatz von Stromspeichern lässt sich die entgangene Einspeisevergütung durchaus um mindestens 50% senken. Mit einem Energiemanagementsystem kann man weiterhin seine Großverbraucher so steuern, dass sie idealerweise den Überschuss zur Mittagszeit nutzen und damit weniger eingespeist wird.

Da die negativen Zeiten oft am Wochenende auftreten, hat man mit einem Elektroauto die Möglichkeit, die Einspeisung zu Zeiten negativer Strompreise zu organisieren. Mit einer Wärmepumpe, die auch für die Warmwasseraufbereitung genutzt wird, kann zusätzlicher PV-Überschuss zur Mittagszeit selbst verbraucht werden.

Weiterhin kann ggf. der §14a EnWG genutzt werden, wenn man einen Speicher einsetzt, der eine Ladeleistung von über 4,2kW hat. Dann bekommt man eine pauschale Erstattung für die Netzentgelte von um die 150€ und kann mit Modul 3 zusätzlich von der nächtlichen Reduzierung von Netzentgelten profitieren.

Mit diesen Maßnahmen kann man tatsächlich mit seiner PV-Anlage in Summe mehr Gewinn erwirtschaften, als wenn man nur eine einfache, nicht gesteuerte PV-Anlage (ohne Speicher) installiert. Eine PV-Anlage macht auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen viel Sinn. Vielleicht muß ich tatsächlich nochmal eine etwas genauere Rechnung für mich persönlich erstellen. Theoretisch kann ich freiwillig in die Regelung wechseln. Vielleicht könnte ich die Wirtschaftlichkeit eines größeren Speichers damit sinnvoller darstellen.