Heute möchte ich mal einige erste Erfahrungen bezüglich der Laufzeiten unserer Wärmepumpe zum Besten geben. Darüber hinaus habe ich noch ein paar Anregungen aufgeführt, wie man dafür sorgen kann, dass eine Wärmepumpe möglichst wenig taktet.

Tatsächlich taktet auch meine Wärmepumpe ab und zu, wobei ich schon ziemlich erstaunt war über die langen Laufzeiten. Bei niedrigen Temperaturen läuft meine Wärmepumpe komplett durch und schaltet eigentlich nie ab. Erst bei deutlich höheren Temperaturen hatte ich die ersten Abschaltungen, konnte aber auch diesen Umstand reduzieren. Tatsächlich habe ich wohl mittlerweile Einstellungen gefunden bzw. die Steuerung der Wärmepumpe über meine Haussteuerung soweit optimiert, dass sie quasi nur dann ausschaltet, wenn sie in den Sommerbetrieb geht.

Grundsätzlich sollte eine Wärmepumpe nicht so oft takten, damit der Kompressor bzw. der Verdichter weniger strapaziert wird und damit eine längere Lebensdauer hat. Genaue Aussagen zu Laufzeiten und optimaler Anzahl Starts pro Stunden findet man leider nicht. Idealerweise sollte eine Wärmepumpe nicht häufiger als 2-3 Mal pro Stunde starten.

Wann taktet eine Wärmepumpe?

Der Hauptrund, dass eine Wärmepumpe sich ausschaltet liegt in erster Linie daran, dass die erzeugte Wärmemenge nicht von Heizungssystem abgenommen wird. Je nach Steuerung der Wärmepumpe wird also der Vor- oder Rücklauf zu hoch und die Wärmepumpe ist nicht in der Lage die Wärmeerzeugung zu reduzieren.

Es ist also wichtig, dass die Wärmepumpe auf Basis des benötigten Wärmebedarfs ausgelegt wird. Daher ist die Heizlastberechnung so wichtig. Weiterhin ist dies der Grund, warum Wärmepumpen möglichst etwas kleiner ausgelegt werden sollten. Wenn man auf Basis der Heizlastberechnung einen Wärmebedarf ermittelt, der zwischen der Leistung zweier alternativer Wärmepumpen liegt, sollte man immer die kleinere Variante wählen.

Alle modernen Wärmepumpen können ihre Leistung modulieren. Das heißt, dass sie die Leistung entsprechend des Heizbedarfs hoch und runter fahren können. Deshalb takten die neueren Anlagen deutlich weniger, als alte Anlagen, die nur aus- bzw. eingeschaltet werden konnten.

Weiterhin sollten Wärmepumpen bei kälteren Temperaturen weniger takten, als bei warmen Wetter, weil der Heizbedarf dann höher ist und die Wärmepumpe in der Regel in einem höheren Leistungsbereich läuft.

Meist schaltet eine Wärmepumpe sich auch zunächst aus, wenn eine Warmwasseraufbereitung durchgeführt wurde. Häufig liegt das auch daran, dass das heiße Wasser, welches dann auch in den Heizungskreislauf gelangt, nicht so schnell wieder abgekühlt wird und die Sollwerte der Heizkreise deutlich übersteigt.

Manche Wärmepumpen takten wohl auch beim Abtauvorgang. Tatsächlich passiert dies bei meiner Buderus Wärmepumpe aber nicht.

Schließlich schaltet die Wärmepumpe in Abhängigkeit von der eingestellten Sommer-/Winterumschaltung ab. Das ist bei mir tatsächlich fast der einzige Umstand, warum die Wärmepumpe überhaupt abschaltet. In der Übergangszeit bedeutet dies also, dass meine Wärmepumpe meist nur einmal am Tag taktet. Auch nicht ganz abstellen konnte ich das Takten nach der Warmwasseraufbereitung bei hohen Temperaturen.

Darum taktet meine Wärmepumpe nicht

Meine Wärmepumpe ist optimal ausgelegt

In den ersten Wochen des Betriebs meiner Wärmepumpe hatte ich mich schon gefragt, warum diese überhaupt nicht taktet. Hierfür sind sicherlich mehrere Gründe ausschlaggebend aber der wichtigste Grund wird wohl sein, dass die Anlage richtig dimensioniert ist.

Bei den diversen Heizlastberechnungen, die ich durchgeführt habe, sind etwa 7,7-8kW Heizlast ermittelt worden. Bei Buderus hatte ich nun die Wahl zwischen einer Anlage mit 7kW und einer mit 10kW. Da 10kW deutlich zu viel war, gab es quasi nur eine Entscheidung. Nachteil hierbei ist natürlich, dass bei sehr kalten Temperaturen irgendwann der Heizstab helfen muss. Bei mir dürfte die Grenze etwa bei -6 Grad liegen. Diese Temperaturen erreichen wir aber nur sehr selten, so dass eine Ergänzung mit dem Heizstab kein Thema sind.

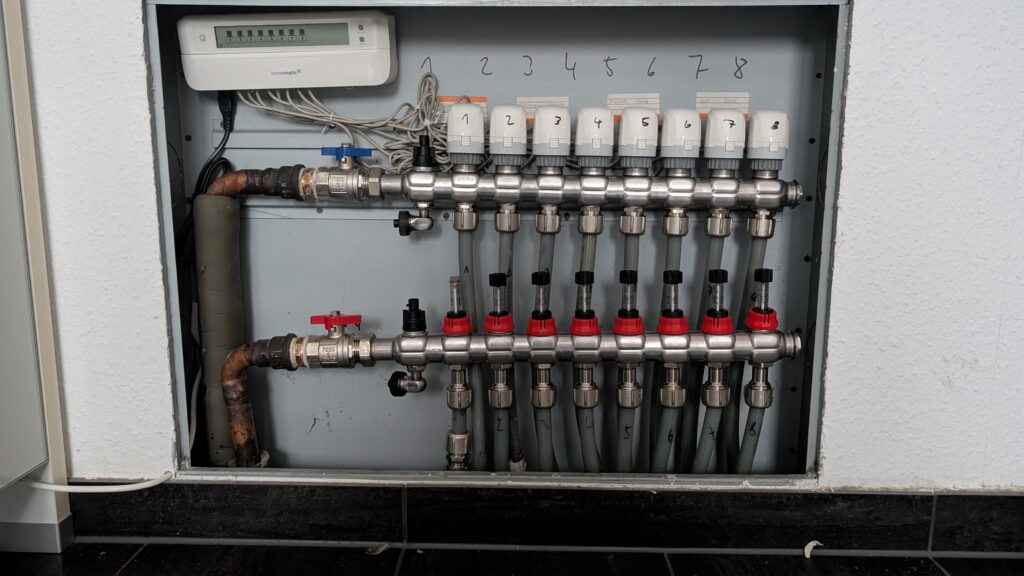

Hydraulischer Abgleich und keine Einzelraumregelung hilft, das Takten zu reduzieren

Natürlich hilft auch ein hydraulischer Abgleich der Anlage und dass man idealerweise auf eine Einzelraumregelung verzichtet. Leser meines Blogs werden eventuell wissen, dass ich vor ein paar Jahren Homematic Fußbodenheizungsregler verbaut habe. Tatsächlich konnte ich die Heizung so einstellen, dass alle Regler immer offen sind. Nur im Schlafzimmer und in einem anderen nicht genutzten Raum wird die Temperatur etwas begrenzt. Zusätzlich habe ich meine Heizkreispumpe relativ hoch eingestellt, was allerdings aber auch nötig ist, damit mein Büro ausreichend Wärme mitbekommt bzw. am Ende der Heizungskette ausreichend warmes Wasser ankommt. In Summe habe ich in meinen Heizkreisen also einen entsprechend hohen Durchlauf.

Meine spezielle Hydraulik der Heizungsanlage sorgt für etwas höhere Vorlauftemperaturen

Ein weiterer positiver Punkt könnte meine spezielle Gestaltung der Heizungsanlage sein. Die Umsetzung erfolgte mittels Systemtrennung, wobei sowohl die Fußbodenheizung als auch der Heizkreislauf für die zwei Heizkörper vom eigentlich System mittels eines Wärmetauschers getrennt sind. Beide Heizkreise werden zusätzlich über Mischer gesteuert.

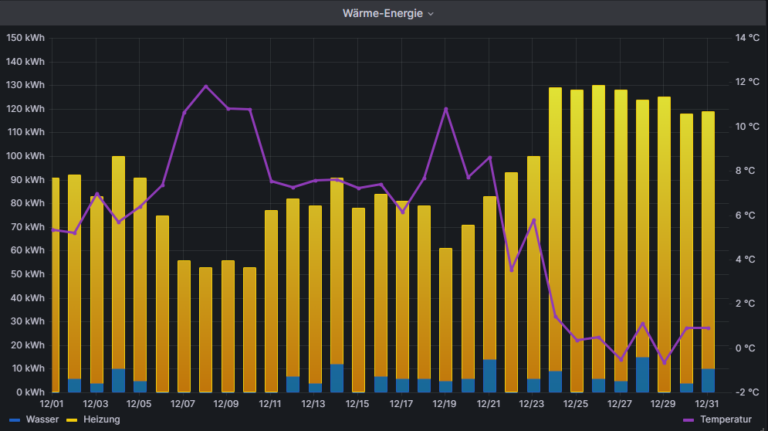

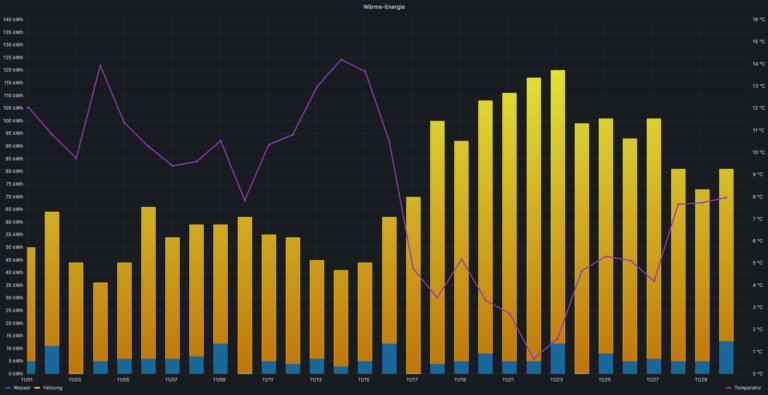

In der Buderus Anlage ist dann noch ein 70 Liter Pufferspeicher verbaut. Ich habe damit drei Heizkreise, die jeweils über eigene Vorlauftemperaturen gesteuert werden. Durch die Systemtrennung ist es nun erforderlich, dass der Pufferheizkreis zwischen etwa 2 bis 3 Grad höhere Temperaturen benötigt, als die Heizkreise hinter der Systemtrennung. Damit habe ich auch bei höheren Außentemperaturen eine relativ hohe Vorlauftemperatur. Hier teste ich zwar immer noch ein wenig aber aktuell bedeutet dies, dass bei 12 Grad Außentemperatur mit einer Vorlauftemperatur im Pufferkreis von 30 Grad gearbeitet wird. In den beiden anderen Kreisen kommen dann um die 27 Grad an.

Grundsätzlich hat mein bei anderen Anlagen auch die Möglichkeit, die Hysterese für den Vorlauf bzw. den Rücklauf anzupassen. Die Hystere gibt an, um wieviel Kelvin der Solltemperaturen über- bzw. unterschritten werden dürfen, bevor die Anlage abschaltet oder wieder einschaltet. Das ist leider bei der Buderus Anlage nicht möglich. Theoretisch könnte man die Hysterese etwas anheben, um die Zeit bis zu einer Abschaltung etwas hinaus zu zögern. Da dann aber auch der Anschaltvorgang verzögert wird, muss man ausprobieren, welcher Wert für die eigene Anlage am besten geeignet ist.

Mit diesem Trick verhindere ich das Ausschalten der Wärmepumpe nach der Warmwasseraufbereitung

Nach der Installation der Wärmepumpe gab es einige Probleme, was dazu führte, dass der Kompressor nicht mehr angesprungen ist. Da es zu der Zeit recht kalt war, lief die Wärmepumpe grundsätzlich durch, wenn man sie denn ans Laufen gebracht hatte. Da ich nicht wusste, wann die Anlage repariert wird, wollte ich die Heizung möglichst auch nach der Warmwasseraufbereitung durchlaufen lassen. Also hatte ich nach einer entsprechenden Lösung gesucht.

Wenn die Warmwasseraufbereitung beendet wird, sind im Pufferheizkreis immer noch über 55 Grad warmes Wasser vorhanden. Nun zeigt sich möglicherweise ein Nachteil meiner Heizungshydraulik. Der Pufferkreis ist relativ kurz und hat auf Grund der Systemtrennung nicht die Möglichkeit, dass heiße Wasser schnell genug in die eigentlichen Heizkreise zu transportieren.

Also ist die Vorlauftemperatur deutlich höher, als die berechnete Solltemperatur und die Anlage schaltet dann erst einmal aus. Meine Idee war nun, die Soll-Vorlauftemperatur für eine gewisse Zeit deutlich anzuheben. Damit wird dann die Steuerung überlistet.

Umgesetzt habe ich das aktuell mit meiner Haussteuerung. Sobald der Warmwasserbetrieb startet erhöhe ich die Vorlauftemperatur für etwa 4 Minuten. Das reicht aus, dass sich das Wasser im Pufferheizkreis ausreichend abgekühlt hat. Bei ganz warmen Außentemperaturen klappt das nicht immer aber dann bin ich auch schon fast im Sommerbetrieb der Anlage. In der Grafik ist das Verhalten zu sehen.

Die Lösung lässt sich natürlich auch ohne eine Haussteuerung realisieren. Hierzu ist es aber erforderlich, dass die Warmwasseraufbereitung per Zeitsteuerung aktiviert wird. Dann könnte man zusätzlich über entsprechende Heizprogramme zeitlich die Vorlauftemperatur erhöhen. Wahrscheinlich muss man hier ein wenig experimentieren, da eine zu lange Erhöhung der Temperaturen auch dazu führt, dass die Leistung der Anlage steigt, wenn sie glaubt die Temperatur erhöhen zu müssen. Hier stellt sich tatsächlich die Frage, ob eine entsprechende Steuerung tatsächlich zielführend und notwendig ist.

Die richtigen Einstellungen für Sommer-/Winterbetrieb reduzieren das Takten der Wärmepumpe

Ein weiterer Punkt zur Reduzierung des Taktverhaltens ist die richtige Einstellung von den Parametern für Sommer- und Winterbetrieb. In der Regel kann man eine Temperaturschwelle definieren, bei der die Heizung in den Sommerbetrieb geht und dann abschaltet. In der Übergangszeit kann das zu mehr Aus- und Einschaltungen führen.

Meist lässt sich mit einem Parameter auch definieren, wie lange eine entsprechende Temperatur über- oder unterschritten werden muss. um die Schaltvorgänge auszulösen. Da wir im März teilweise schon sommerliche Temperaturen haben, konnte ich hier die ersten Tests machen, die allerdings noch nicht abgeschlossen sind. Aktuell habe ich bei mir die Schwelle auf 16 Grad eingestellt. Weiterhin habe ich den Parameter für die Dauer, bis die Heizung abschaltet auf 2 Stunden eingestellt. Für die Einschaltverzögerung habe ich 4 Stunden definiert. Die Zeiten hängen bei mir aber auch daran, dass ich gerade versuche, am Tag mit Überschussstrom aus der PV-Anlage zu heizen und dafür in der übrigen Zeit die Heizleistung herunter zu fahren.

Bei der Buderus Wärmepumpe kann dann noch zusätzlich eine Hysterese definiert werden, ab wann die Heizung wieder direkt anspringen soll. Diese habe ich aktuell auf 6 Kelvin eingestellt. Im Prinzip sollte die Heizung also bei um die 10 Grad erst wieder anspringen. Tatsächlich geht sie aktuell schon bei ca. 12 bis 13 Grad an, was wahrscheinlich an weiteren Steuerungsparametern liegt, die ich entweder noch nicht identifiziert habe oder vom Benutzer nicht veränderbar sind.

Heizen mit PV Überschuß und die Steuerung der Wärmepumpe über meine Haussteuerung optimieren das Taktverhalten

Wie oben bereits angedeutet, teste ich gerade die PV-Überschusssteuerung. Normalerweise regelt man diese über die SG-Ready Schnittstelle. An die Heizung wird dann ein Signal gegeben, wann diese die Temperaturen erhöhen kann. Mit einem weiteren Signal kann man die Heizung dann abschalten, damit die überschüssige Heizenergie, die mit dem PV-Strom erzeugt wurde, genutzt wird. Dies funktioniert meist nur, wenn man einen großen Pufferspeicher hat oder die Fußbodenheizung quasi als Wärmespeicher nutzt.

Allerdings möchte man die Heizung eigentlich nicht abschalten, sondern nur auf ein Mindestmaß reduzieren. Dies könnte man mit einem Absenkungsprogramm für die Nacht realisieren. Hier muss man dann ein wenig experimentieren, wie die Absenkung eingestellt werden muss und wie lange diese Aktiv sein sollte, bevor die Wohnung zu kalt wird. Nachteil hierbei ist dann, wenn in der Übergangszeit ein paar Tage die Sonne nicht ausreichend scheint und die Absenkung dann eigentlich nicht laufen sollte.

Mir hilft dann wieder meine Haussteuerung und die Möglichkeit, sämtliche Parameter der Heizung darüber zu steuern. Ich teste gerade diverse Steuerungen, so dass die Heizung in Abhängigkeit des aktuell vorhandenen PV-Überschuß mehr Wärme erzeugt und dann außerhalb der Sonnenstunden die Heizleistung deutlich reduziert. Gleichzeitig frage ich die Raumtemperaturen ab und erhöhe notfalls die Heizleistung wieder, wenn entsprechende Räume drohen zu kalt zu werden.

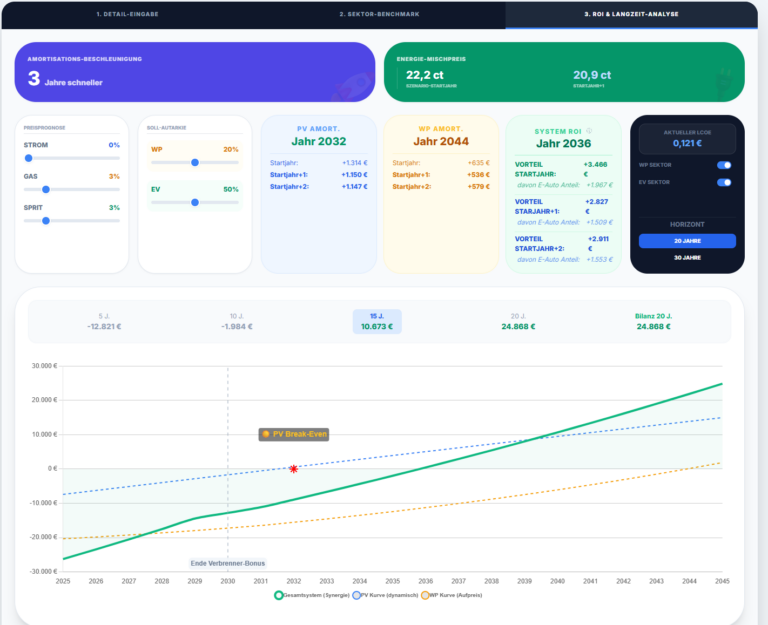

Sobald ich hier eine sinnvolle Steuerung für meine Wärmepumpe gefunden habe, werde ich diese sicherlich ausführlich in einem entsprechenden Artikel erläutern. Die ersten Tests sind schon sehr vielversprechend und zeigen, dass ich bei dem aktuell schönen Wetter etwa 40%-50% des benötigten Stroms über die PV-Anlage bereit stellen kann.

Fazit zur Laufzeit meiner Buderus Wärmepumpe

Aktuell habe ich über die komplette Laufzeit der Heizung 126 Starts bei 2.230 Betriebsstunden gehabt. Das entspricht im Schnitt 1,36 Starts pro Tag. Etwas verfälscht wird der Wert durch die diversen Starts, die im Rahmen der Funktionsstörungen durchgeführt wurden. Ich habe die Werte auch nicht zurück gesetzt, als das Außengerät getauscht wurde. Weiterhin führen meine diversen Tests mit meiner Haussteuerung immer wieder einmal zu ungewollten Ausschaltungen, die ich zukünftig vermeiden möchte.

Mein Ziel ist es, im Schnitt pro Tag nur einen Takt zu haben. Im Sommer lässt sich dies auch nicht anders darstellen, da in der Regel täglich eine Warmwasserbereitung durchgeführt wird.

Wenn ich mir die Foren zu dem Thema Taktverhalten von Wärmepumpen anschaue, dann muss ich mich allerdings fragen, ob ich es nicht ggf. übertreibe ;-). Tatsächlich muss ich aufpassen, dass ich durch das Verhindern von Aus-/Einschaltvorgängen nicht zu viel Energie in der übrigen Zeit verschwende. So kann es durchaus sein, dass es nach einer Phase mit PV-Überschuss sinnvoller ist, die Anlage komplett abzuschalten. Auch das werde ich sicherlich nochmal testen.